沈周《落花图卷》:红芳既蜕仙成道,绿叶初阴子养仁

分类:新上线/ /781 阅读

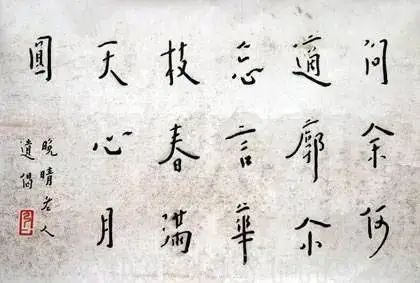

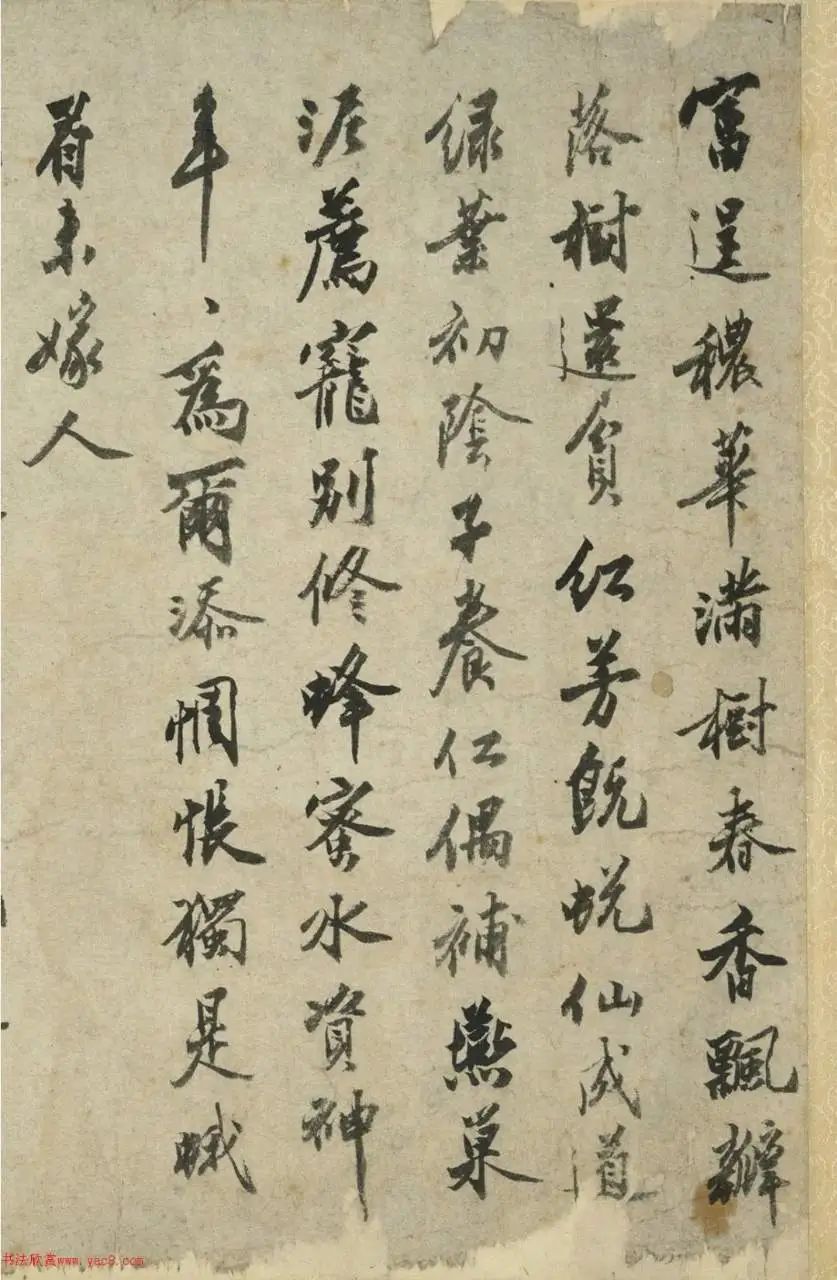

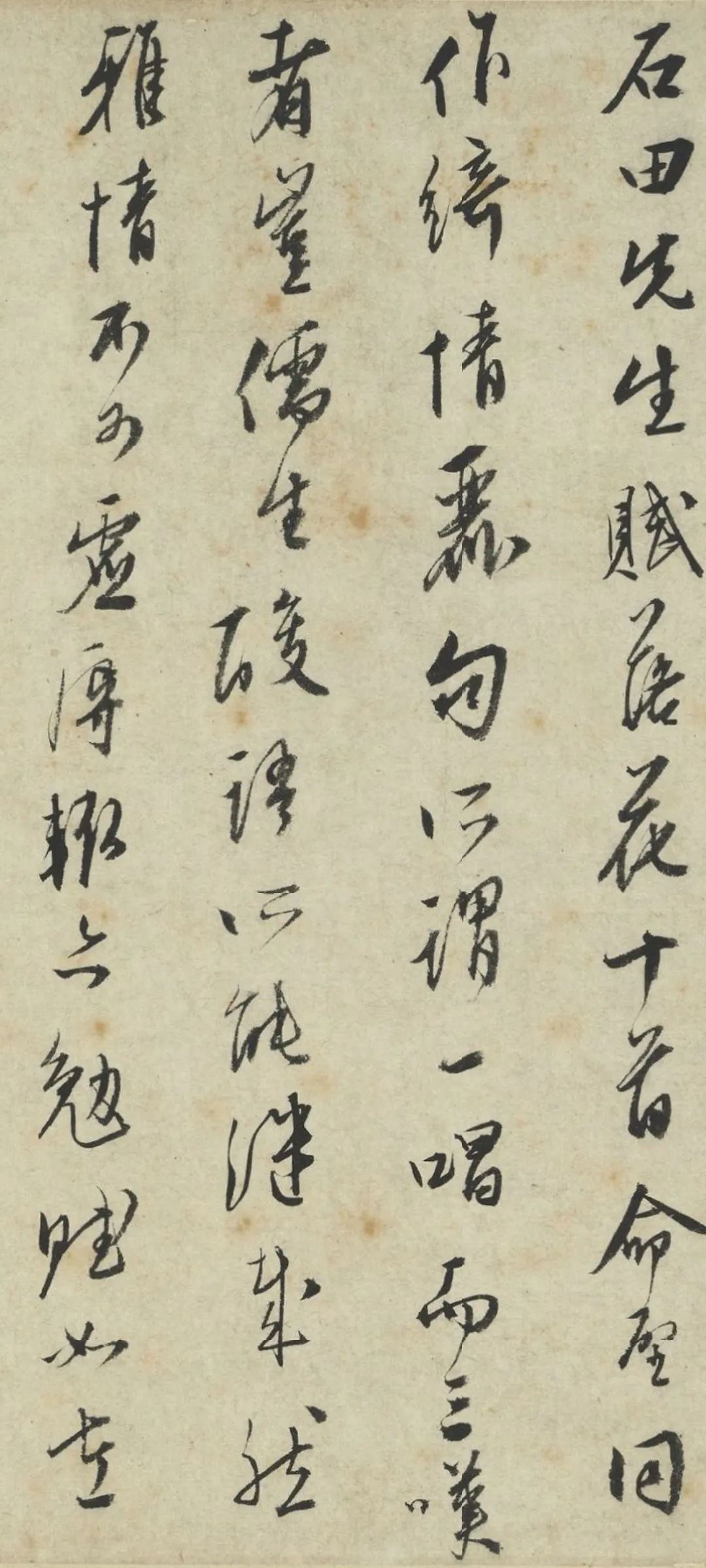

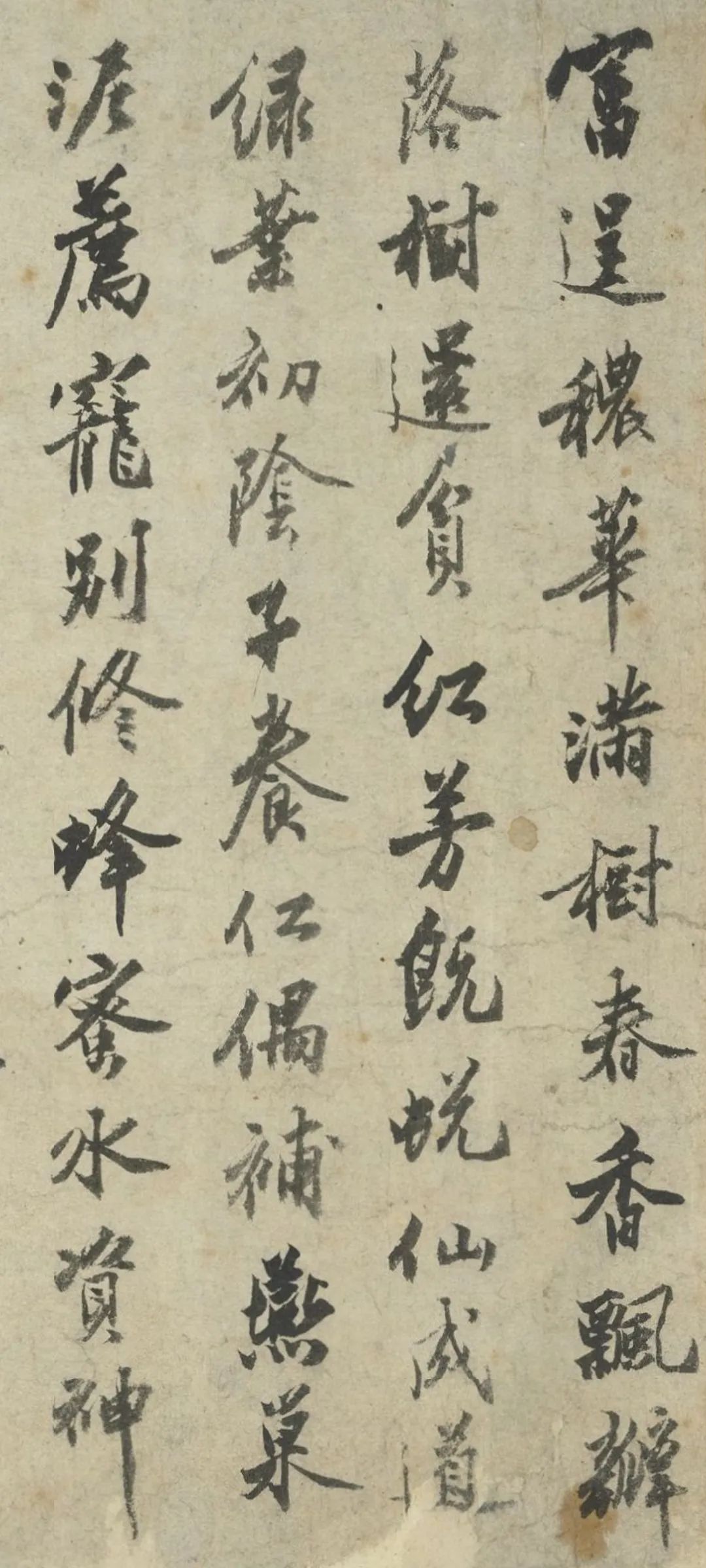

富逞穠华满树春。香飘瓣落树还贫。

红芳既蜕仙成道。绿叶初阴子养仁。

偶补燕巢泥荐宠。别修蜂蜜水资神。

年年为尔添惆怅。独是娥眉未嫁人。

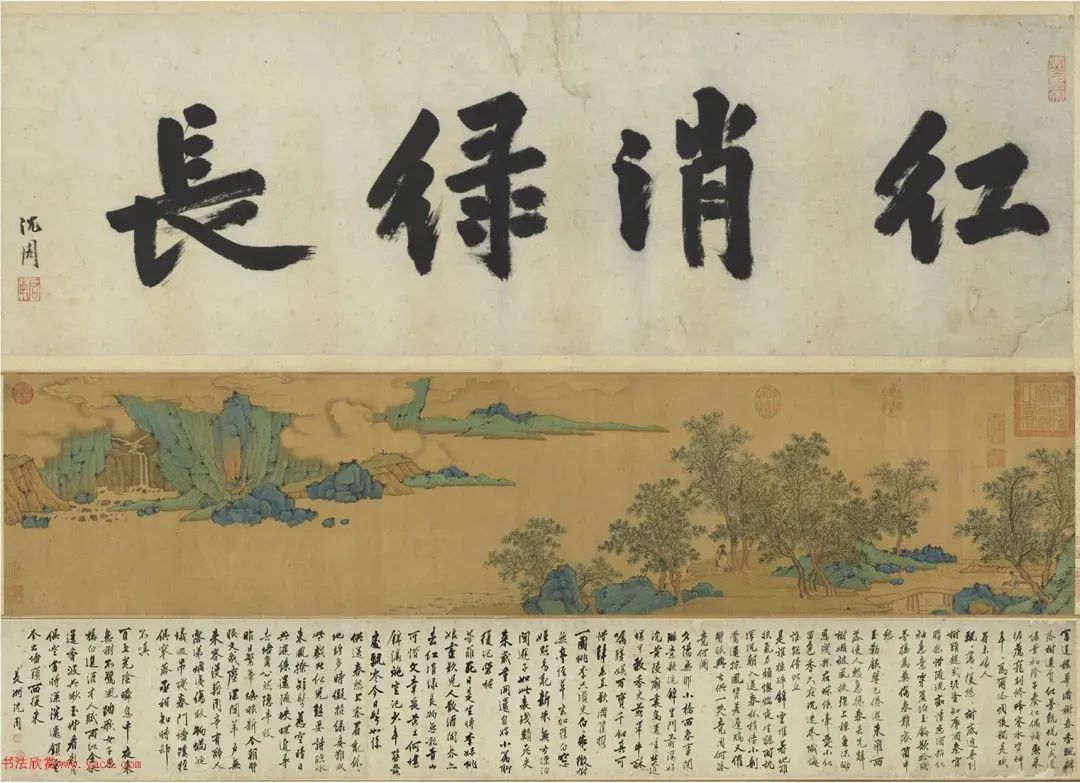

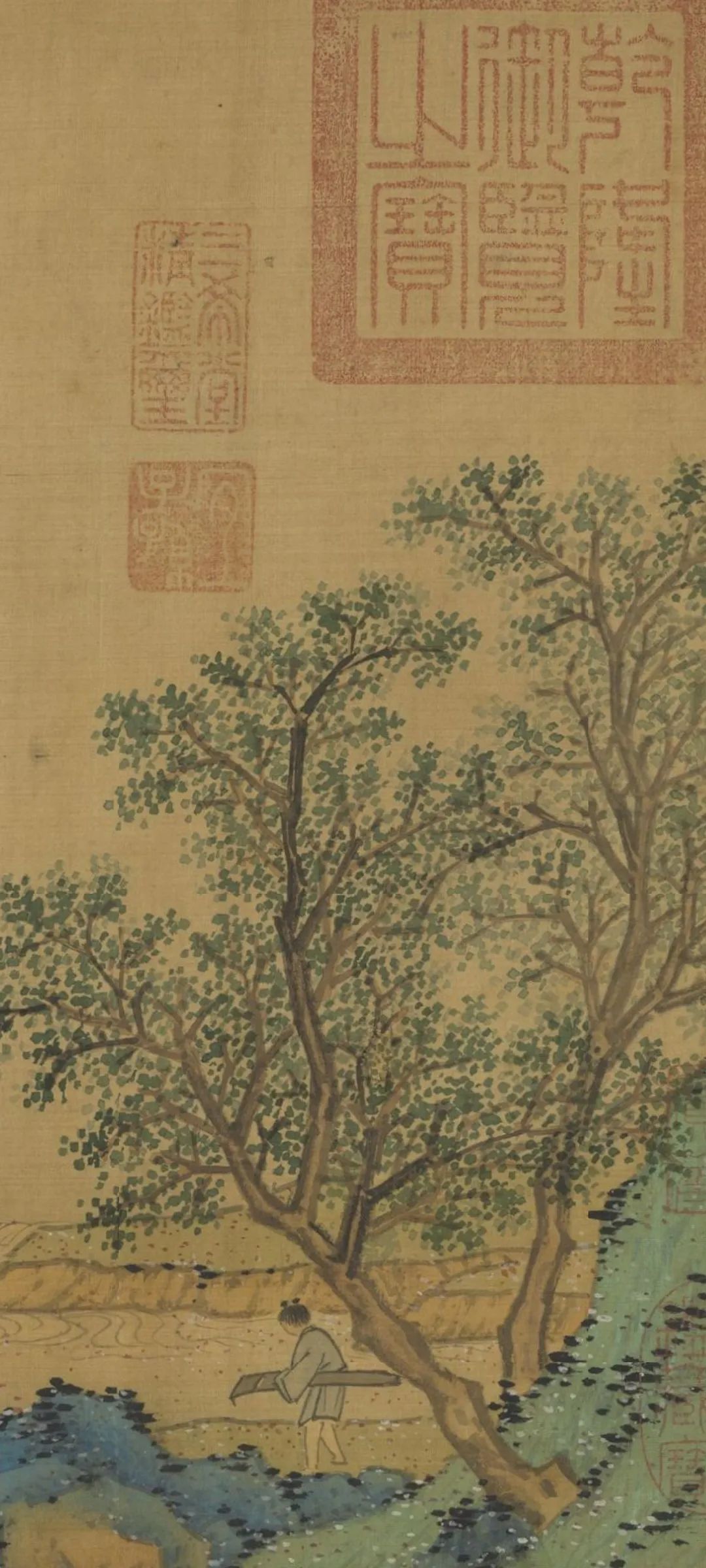

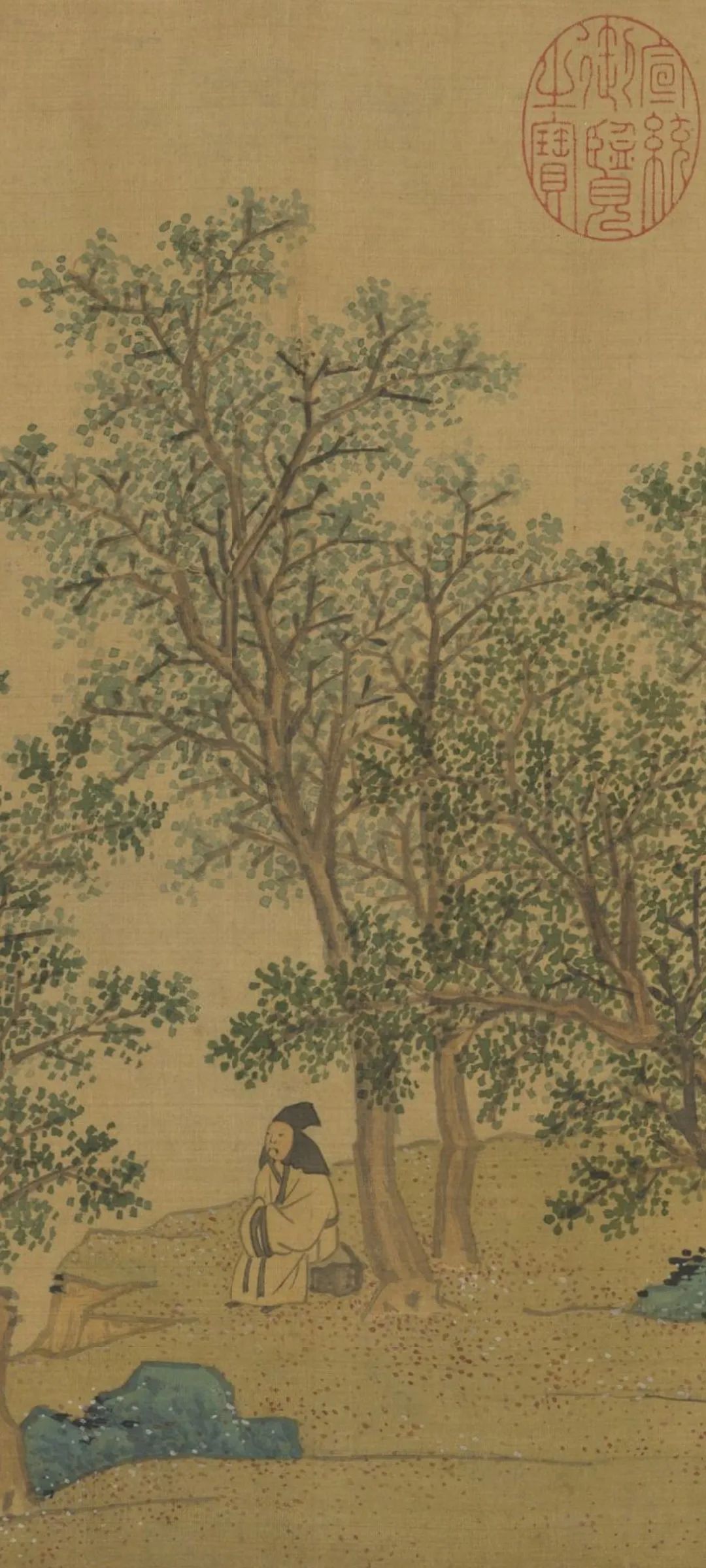

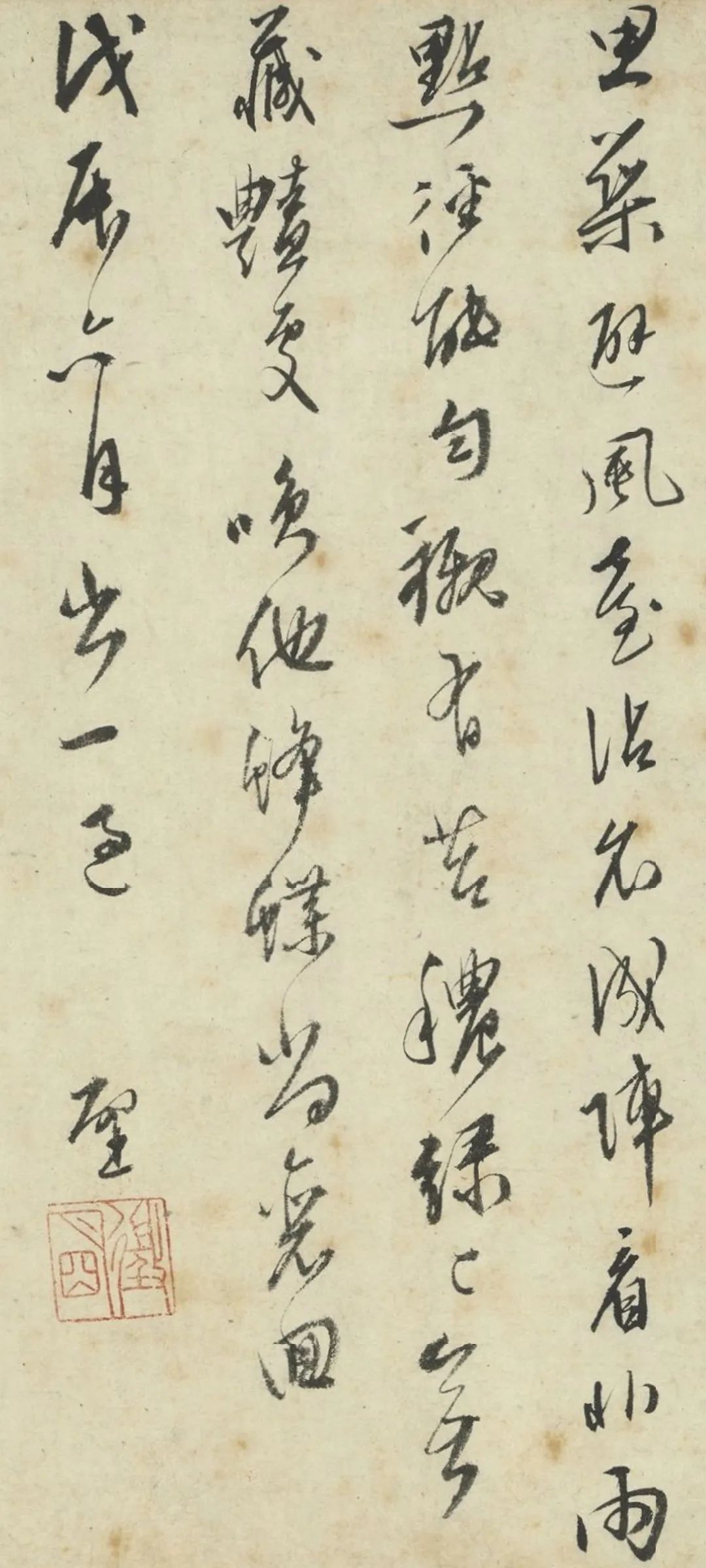

甲子(1504年)年春,沈周赋落花诗十首,以示文征明。征明与徐祯卿、吕、唐寅皆和之。此幅落花图为沈周所作,并自书落花诗十首,文征明书其和章。沈氏书画皆未署年款,文征明署年戊辰(1508)六月,是年沈周八十二岁,文征明三十九岁。

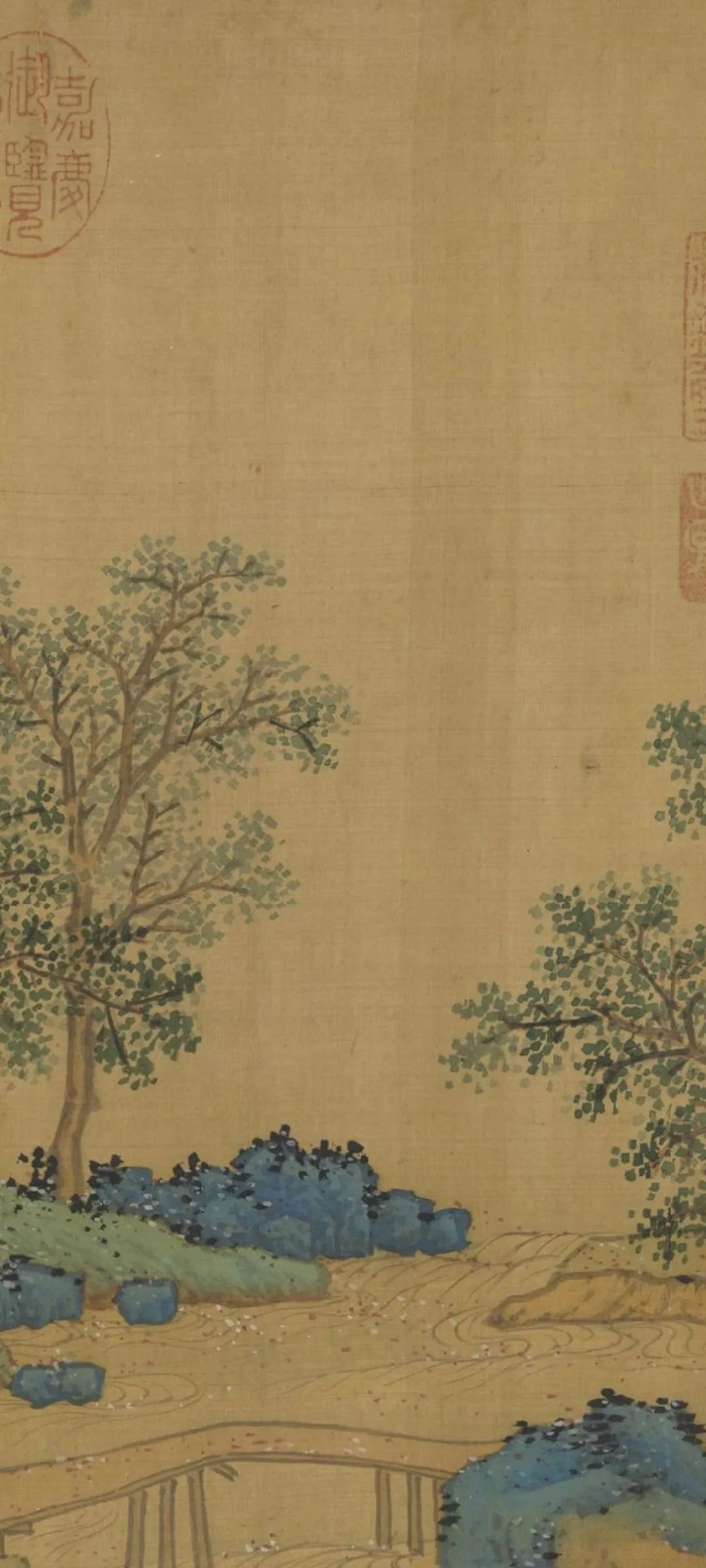

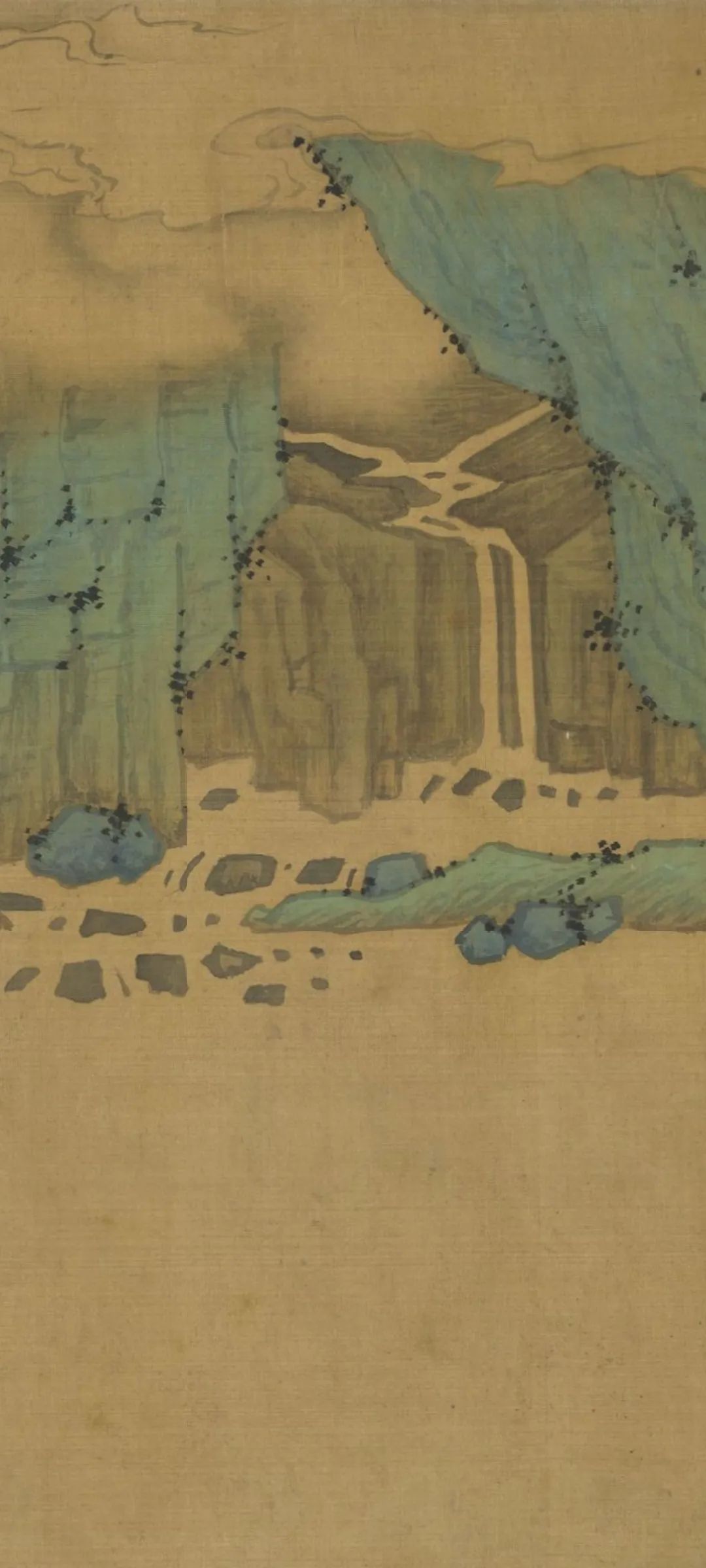

画面主峰造型奇崛如倒悬,流水似从天而降,突破写实框架,暗喻生死无常如梦幻泡影。这种“因心造境”的手法,呼应了诗中“红芳蜕仙成道”的哲思,将感伤升华为对宇宙永恒节奏的接纳 。

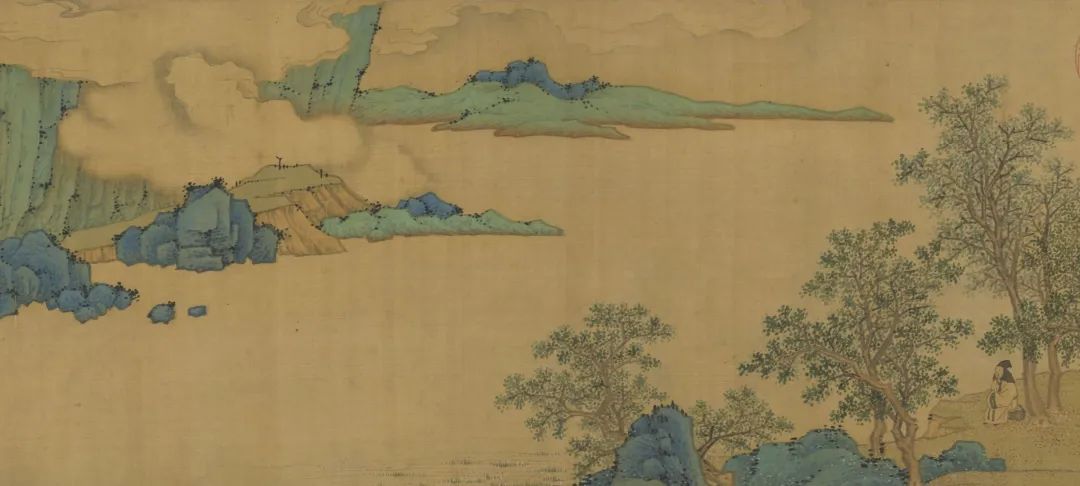

从“伤春悲秋”的个人情感,到“与万物同流转”的超脱,体现了儒家“哀而不伤”与道家“齐物”思想的融合 。

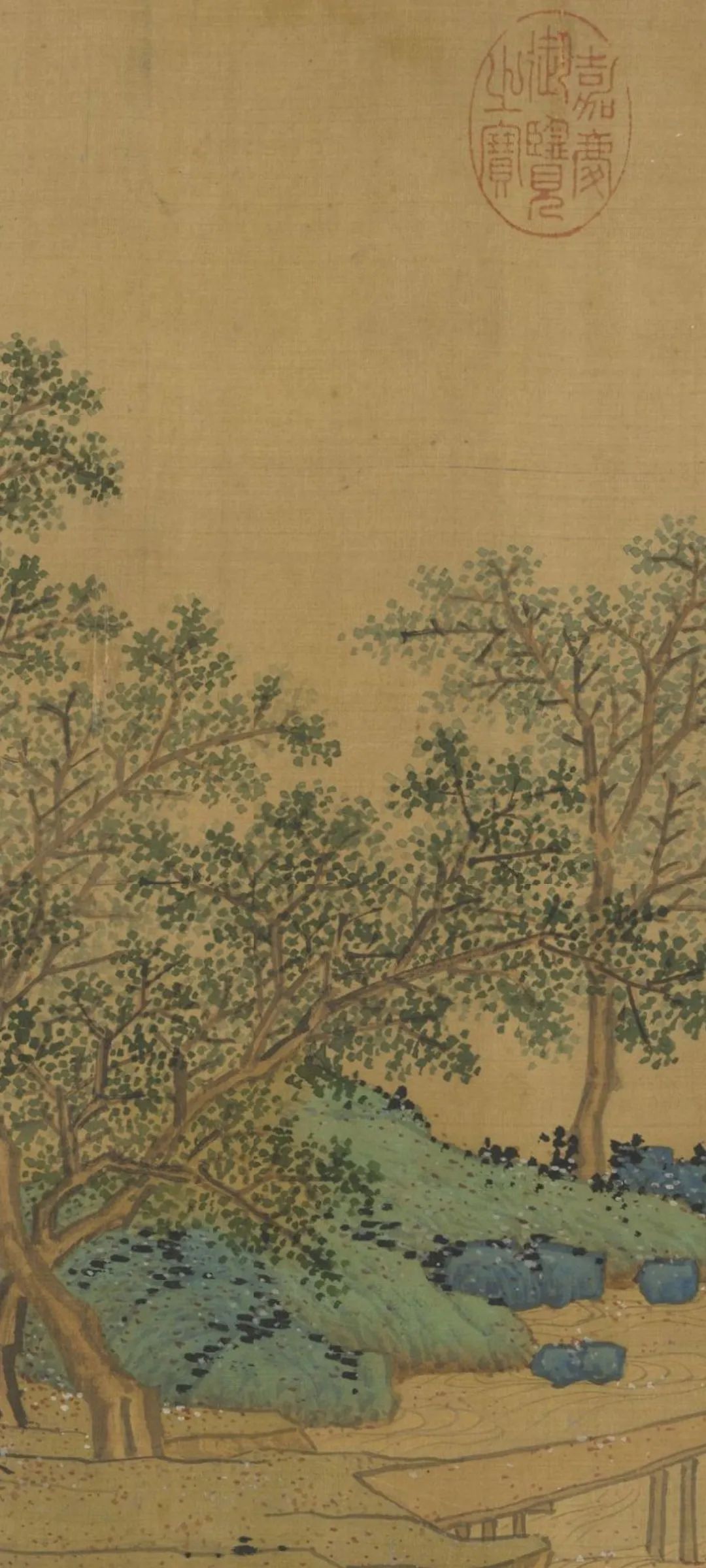

“红芳既蜕仙成道”以道家“羽化登仙”的意象消解了落花的悲剧性,将凋零视为生命形态的转化而非终结 。沈周在《落花图卷》中描绘落英缤纷的场景时,并未渲染哀戚,而是以淡青色渲染空山流水,让落花如粉蝶般轻盈散落,暗合诗中“蜕仙”的轻盈超脱 。这种对生死盛衰的豁达,源于他对道家“物化”思想的接受:生灭本是自然定则,如同《落花诗》所言“有生处,就有灭处,有起处,就有落处” 。

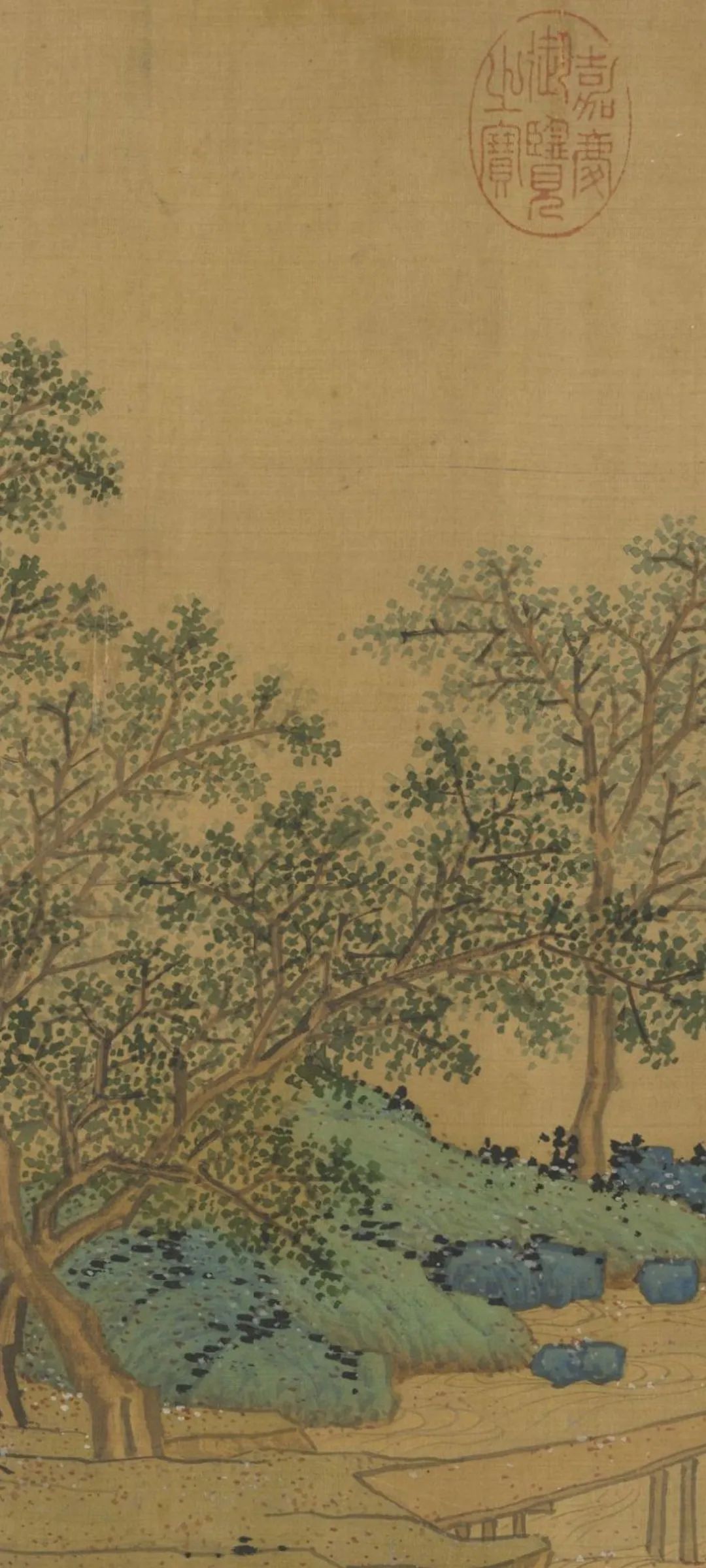

“绿叶初阴子养仁”则转向儒家伦理,以果实内核的“仁”喻指生命延续中的道德存续。在《落花图卷》中,画家以焦墨点染枝头初生的嫩叶,与下方凋零的红花形成对比,既象征自然更迭,也暗示儒家“生生之德”的永恒 。沈周晚年经历丧子之痛后,借“子养仁”的意象将个体生命的消逝升华为群体伦理的延续,完成了从个人悲情到宇宙秩序的跨越 。

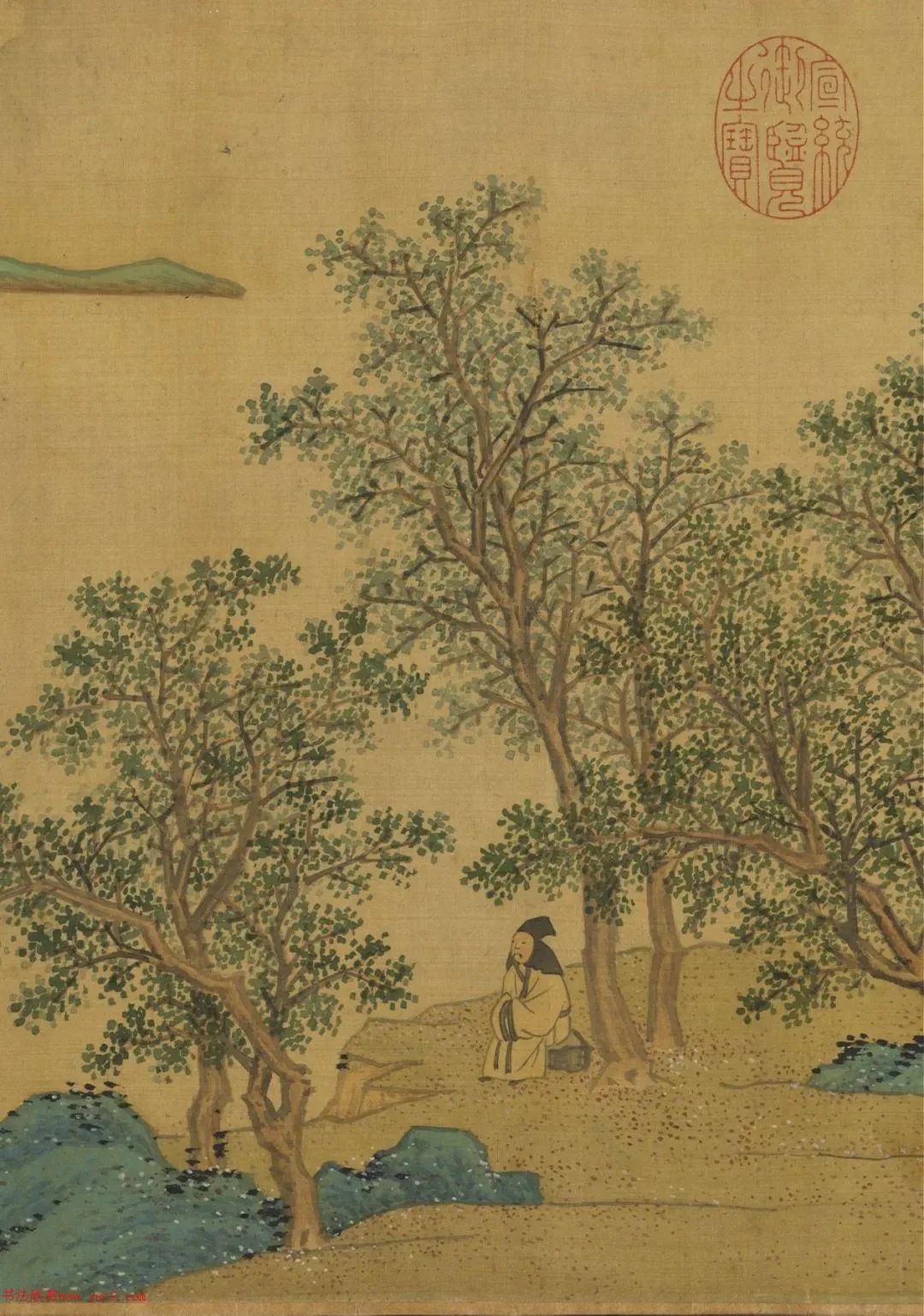

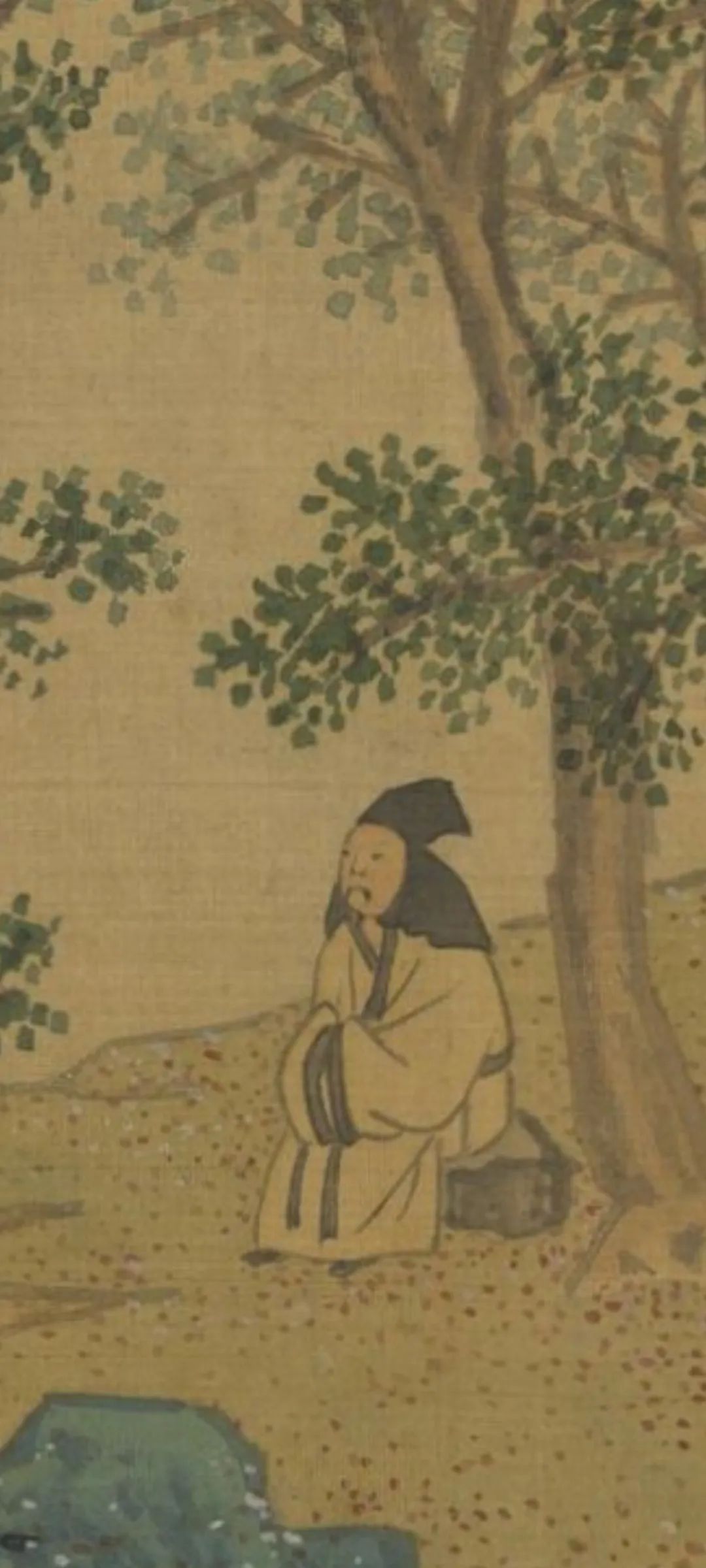

沈周将落花融入燕巢、蜂蜜等自然循环的细节(“偶补燕巢泥荐宠,别修蜂蜜水资神”),实为“与万物同流”的哲学具象化 。在《落花图卷》中,他特意描绘溪畔独坐的文人凝视落花流水,远处仆人携琴未至,形成“琴未张而心弦已动”的留白。这种“未完成”的构图,暗示人并非自然的主宰,而是参与者——正如诗中所言“老子与渠忘未得,残红收入掌中杯”,落花虽逝,却以融入茶酒的方式与主体共存。

画作中主峰倒悬、流水逆势的奇幻笔法,突破了写实框架,隐喻“生死无常如梦幻泡影”的禅悟 。沈周通过艺术重构自然秩序,将个体感伤转化为对宇宙节奏的接纳,实现了“流连而非留恋”的境界——既不执着于挽留外物,又以审美的优游与世界共生。

沈周的艺术看似平和,实则暗涌着“脆弱的生命独临西风萧瑟”的悲情 。在《落花图卷》题诗中,“年年为尔添惆怅,独是娥眉未嫁人”以未嫁少女自喻,实为丧子之痛的隐晦表达 。画面中人物衣纹的硬朗线条与背景的柔美落花形成对比,恰似其“外示冲淡而内藏激荡”的生命状态 。这种张力在美学上表现为“粗沈”风格:山石披麻皴的苍劲与花瓣渲染的细腻并存,正如诗中“红芳蜕仙”的刚柔并济 。

其艺术最终指向“当下的自足”:画中独坐者虽面对落花,却无黛玉葬花的执念,而是以“秋月自与吾虑净,春云自与吾怀开”的豁达,将生命安顿于此刻的观照 。这种态度既受陶渊明影响,又带有明代文人“亲和生活”的特质——在典雅细腻的日常中触摸永恒 。

好,到这里。