亲人在印尼打工不幸去世,国内妻儿的悲痛

分类:新上线/ /990 阅读

亲人在印尼打工不幸去世,国内妻儿的悲痛

本文结合2024年的一位在印尼打工去世的中国同胞的真实案例,其家属当时悲痛万分,只是当时出于一些因素未发哀思之文。近一年时间过去后,笔者整理好文章发出。也许此案例涉及的状况,和其他过去多年来在印尼不幸殒命的中国同胞的家庭情况有相似之处,一并哀悼!

在遥远的异国他乡,印尼的偏远岛屿上某个镍业工厂里,一场突如其来的意外带走了一位中国打工者的生命。他的名字叫李明(化名),一个来自中国中部农村的普通男人,为了给家人更好的生活,远赴印尼谋生。然而,命运的无常却让这个家庭的希望在一瞬间崩塌,留给国内的妻子和儿女无尽的悲痛与茫然。

背井离乡的梦想

李明今年(2024年)43岁,家住河南省一个小村庄。村里经济落后,土地贫瘠,养活一家老小全靠他和妻子勤劳的双手。为了让两个孩子能接受更好的教育,为了让妻子不必再为柴米油盐发愁,李明一年多前下定决心,通过劳务中介,花了一笔钱,成功到了印尼一家冶炼厂上班。他听说那里的工资比国内高出不少,尽管工作辛苦,但能攒下钱寄回家,改善家里的生活。

临行前,李明抱着年幼的女儿小雨,亲了亲她的额头,笑着对妻子秀兰说:“等我赚够了钱,咱们就盖新房子,让孩子们上好学校。”秀兰含泪点头,叮嘱他照顾好自己。那一刻,夫妻俩都怀揣着对未来的憧憬,以为只要咬牙坚持,日子总会好起来。这几乎是每个出国打工人的梦想,都盼着日子更好。

噩耗突至

2024年11月的一个清晨,秀兰正在家中准备早饭,电话铃声突然响起。电话那头是李明所在工厂的领导,用带着四川口音的普通话告知了一个令人窒息的消息:李明在一次外出作业时,发生事故不幸身亡。秀兰手中的锅铲“哐当”一声掉在地上,她愣住了,脑子里一片空白。她不敢相信,那个每天在微信视频通话里笑着说“快了快了,年底就回家”的男人,就这样永远地离开了。

消息传回村里,亲朋好友纷纷赶来,家中哭声一片。9岁的儿子小刚和5岁的女儿小雨还不完全明白“去世”意味着什么,只知道爸爸再也不会回来。小刚倔强地咬着嘴唇,强忍泪水,而小雨看到妈妈哭,也跟着哭,她哭着问:“妈妈,爸爸真的不再回来了吗?”

妻儿的悲痛与无助

秀兰的世界仿佛在一夜之间坍塌。丈夫不仅是家里的顶梁柱,也是她精神上的依靠。丈夫出国后,李明定期都会寄回工资,家里才能勉强维持开支。如今,他走了,留下的不仅有悲痛,还有一家人未来的生计问题。秀兰没有稳定的工作,儿子要上学,女儿也需要上幼儿园,家中老人年事已高,生活的重担全部压在了她瘦弱的肩头。

更让秀兰心痛的是,她甚至无法立刻赶到印尼送丈夫最后一程。签证、路费、语言障碍、不便丢下孩子出国……这些现实的困难像一座座大山,挡在她面前。她只能通过在同一家工厂上班的老乡沟通,了解事故的细节,却被告知赔偿事宜还在处理中,具体金额和时间未知。秀兰感到深深的无力,看到两个幼儿,更觉无助。

小刚变得沉默寡言,成绩下滑,常常一个人躲在房间里发呆。小雨则经常问妈妈爸爸呢,有时独自喃喃地说着:“爸爸,怎么没有视频电话了,什么时候回来呢?”孩子们的悲伤让秀兰心如刀绞,她强忍泪水,安慰孩子们:“爸爸在天上看着我们,我们要坚强,他才会放心。”

社会的关注与支持

李明的故事并非个例。近年来,越来越多的中国工人选择到东南亚国家打工,追逐更好的收入,却也面临着高强度工作和安全隐患,甚至有的遭遇诈骗和长时间拖欠薪金,还有的发生事故命丧他乡。

事故发生后,村里人和秀兰及李明的亲戚朋友开始关注李明家的情况。村里的乡亲们自发捐款,帮秀兰渡过眼前的难关,帮她出国处理丈夫后事。一些公益组织也在协助秀兰与印尼方面沟通,争取合理的赔偿和妥善逝者后事处理。

然而,这些帮助只能暂时缓解经济上的压力,真正治愈这个家庭创伤的,是时间和爱。秀兰决心振作起来,她开始在村里找零工,打算用自己的双手撑起这个家。她告诉孩子们:“爸爸虽然不在了,但他的爱永远都在,我们要好好活下去,让他骄傲。”漫长的道路摆在她和孩子面前,事实上,笔者认识的“秀兰”已经好几个了。

结语

李明的离去,是一个家庭的悲剧,也是无数背井离乡打工者家庭的缩影。在异国他乡,他们用汗水和生命为家人撑起希望,却也承受着常人难以想象的压力与风险。秀兰和孩子们将如何面对未来的生活?或许,答案藏在他们对彼此的爱与坚持中,也在未来希望更好的政策可以惠及到他们这样的家庭。

愿每一个远行的游子都能平安归来,愿每一个家庭都能免受这样的悲痛。

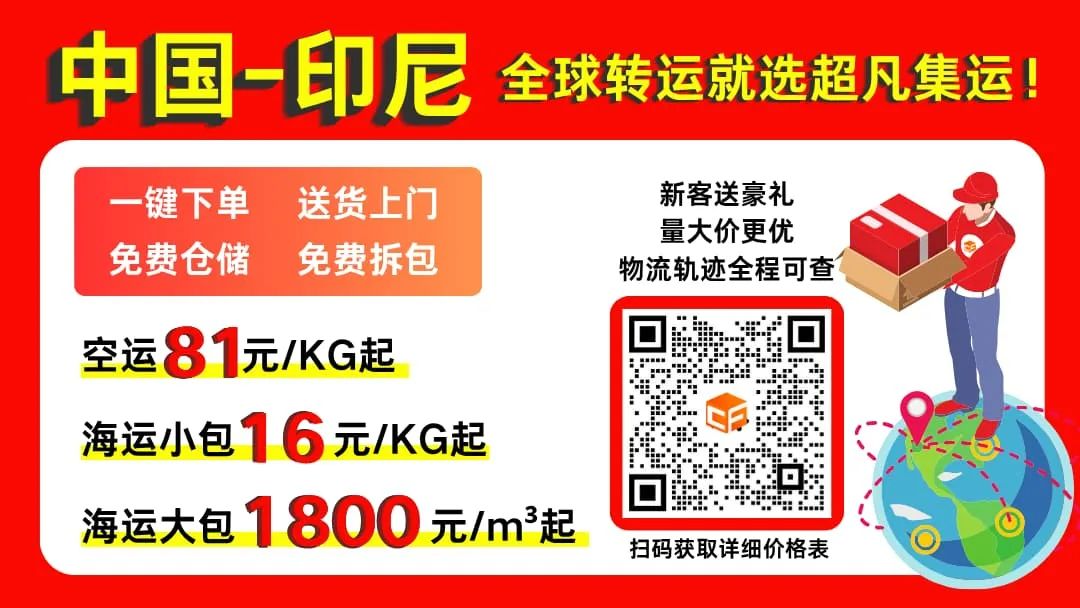

(广告投放亦可后台私信,可免费投放一周。)

您可能感兴趣这些资讯

-

荒仔推书第199期(本期质量在线)

-

【6月中旬网文推荐】龙族同人再现爆款

-

【每日短剧】6月27日丨短剧更新72部(另附海量短剧资源)

-

2025 年热播短剧 TOP10 排名,《娇莺》仅列第 3,榜首实至名归!

-

热播短剧《神医娘亲又掉马了》1-95(合集/大结局/后续)

-

热播短剧《绑定宠妻系统:十倍返现人生》1-136(合集/大结局/后续)

-

开播既霸榜速追《 家里家外 》全剧1- 80 集(续集/完整版/合集/精彩剧情)

-

《大道之上》.文末txt下载

-

短剧推荐|今日短剧推荐来啦~

-

点燃希望的灯火

-

6月15日|今日热播短剧推荐

-

家人们,短剧圈真是杀疯了!这6部短剧值得狂刷100次,看一眼就入坑!

-

【热播推荐】微短剧《她的轨迹》看舒妍逆境重生勇敢寻爱!

-

近期热播微短剧推荐